提供価値/導入効果

現場力と多様なニーズに合わせた保守契約

当社の保守サービスの強みは人の力「現場力」です。創業以来、主に電力・エネルギー、社会インフラ分野の保守メンテナンスのサービス事業に取り組んできた当社には、制御・運用技術(OT : Operational Technology)の豊富なノウハウがあります。また、お客さまの多様なニーズに合わせた長期包括保守契約であるEPK(ENERCON Partner Konzept)NIHONによって稼働率を保証し、風力発電事業の運営上で起こる課題やリスクを軽減します。

修理まで自社でカバーする安心感のあるサービス体制

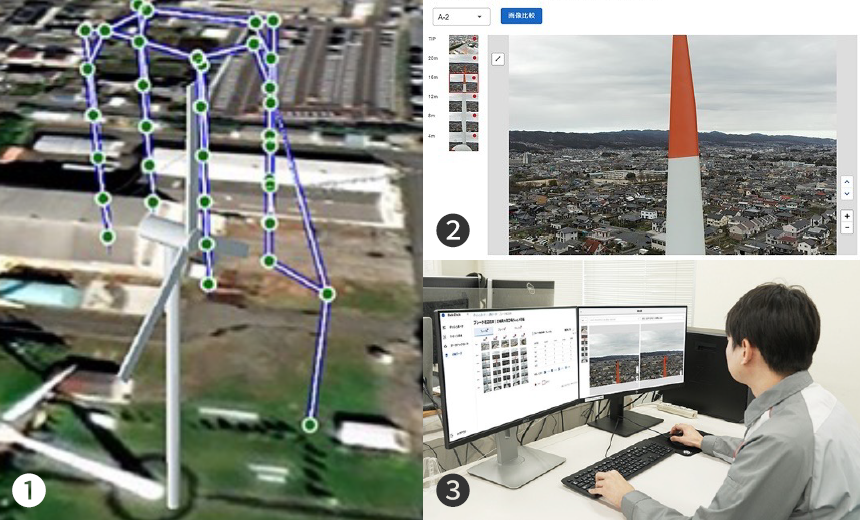

茨城県日立市の本社にある遠隔監視・支援センタでは24時間365日の設備監視を行い、風力発電所のオペレーションを代行しています。全国各地にあるサービスセンタと連携し、設備の保守・運用に迅速に対応するとともに、風力発電システムの部品を保管しているパーツセンタの完備によって、保守部品の即納や早期復旧のための体制も整えています。風力発電システムの重要部分にトラブルが起こると、当社の全国のサービスセンタから保守員を派遣します。より詳細な調査を行う必要がある場合は、当社が所有するサービス工場での調査・修理が可能です。

人財の育成による保守サービスの充実

当社では、茨城県日立市と秋田県能代市に風力発電システムの保守員を育成するためのトレーニングセンタを所有しています。茨城県にある日立トレーニングセンタは、日本において風力発電が普及し始めた2006年という早い時期に自社工場内に設置。座学はもちろん、故障時の対応シミュレーションや部品交換などの技術的トレーニング、高所からの避難や人命救助などの安全教育を行っています。安全意識の高い保守・点検員を育成し、サービスのさらなる充実を図っています。